結露の恐ろしさ

日本ではあまり感じないかもしれませんが、赤道直下のトロピカル地域では、

いろいろと問題を起こしています。

適正な送風量

新しく壁紙を張り替えても黒ずんでしまったり、床のPタイルが浮き上がったり、さらに生産工場では電子部品が壊れたりと悩みの種です。

ショッピングセンターなどの入り口にある吹出口を見ると、今にも結露水が垂れそうになっている光景があちらちらにあります。

設計時点で十分な打ち合わせがなされないままに、空調設備が導入されている理由が大半のようです。

室内の温湿度を制御するのには、空気を媒介に熱エネルギーのやり取りを行います。 これを空気調整(空調)と呼んでいます。

冷房を考えるとき、室内から 空気を媒介にして熱を取り去る動作ですが、この熱量は、 『風量 x 温度差』 で決まります。

従って、動作点は無数に考えられるのですが、この風量を決めるための条件設定が重要です。

空調負荷の顕熱比を算出して、必要な送風量を設定しなければならないのですが、設計で得られた必要熱量の空調機を単純に選定してしまうと、装置の持っている送風量がマッチせず、 この様なことがしばしば起こります。

必要送風量 = {顕熱負荷/(送風空気温度差 x 0.29)}

詳細な計算をしないまでも、顕熱比を想定し空気線図で温度差を計算してほしいものである。

(事務所などでは、顕熱比(SHF)=0.8~0.9、特に高顕熱負荷を持つ生産工場では0.95~0.9)

マスプロダクションで作られている空調機は、冷房容量に応じて送風量の範囲が決まっており、マッチしないことがしばしばあります。

機械発熱負荷の大きい工場では、結露しない為には空調機を 1サイズ ないし 2サイズ 大きくしなければならない場合があります。

勿論空調機を大きくしないで送風量を増す方法もありのですが...。

また、玄関ホールのようにドアーが頻繁に開閉され、湿気の多い外気が直接吹き出し口に接触するような状態では、負荷計算だけではなく、条件設定が設計のノウハウとなるのです。

あっ!水漏れだ

コンピュータ室の床には、よくフリーアクセスフロアが取り付けられています。 保守点検のため、床を空けてみてびっくり、水が溜まっているではありませんか。

すぐに我々が呼ばれ配管などの漏れがないか、雨水が浸入していないかなど、叱られながら点検、どこにも水漏れはありません。 なんとびっくり、これも結露水の仕業です。

日本では、床下吹出し空調機が使われ、フリーアクセスフロアーに通常、数箇所パンチングが取り付けられのですが、シンガポールでは、よほど大規模のコンピュータ室でない限り上吹きの空調機となり、 フリーアクセスフロアーはケーブル配線だけのためとなっています。

パンチングの床材が適当な位置にあれば、床下の空気と室内の空気が還流するので問題は起こりません。 しかしパンチングがないと還流出来ず、床下の湿気の多い空気が冷やされて思わぬ結露が発生するのです。 感覚的には、たまるほどの結露など…と思いますが現実にあるのです。

バルブのハンドルがさかさま??

水平冷水配管に取り付けられるバルブは、ハンドルをさかさまに取り付けます。

バルブのスピンドルは、完全に保温することが出来ず、その部分で結露した水が保温材にしみこんでいく為です。 現在では、水がしみこまない保温材があるのであまり問題ないのですが、以前は保温材というとグラスウールが主体でした。

グラスウールは、水がしみこむと保温効果が極端に低下してしまい、更に被害が大きくなるのです。

まったく結露はいやだいやだ。

セカンダリー・ドレンパン

日本ではあまり聞きなれない言葉だと思われます。 しかしシンガポールなどのトロピカル地区では重要なものなのです。

天井内部に据え付けられるファンコイルユニットやAHUは、十分に断熱がされていても,、表面が結露することが多々あります。

また冷水配管や冷媒配管にはバルブなどの付属品が取り付けられており、この部分から結露水が垂れる事がよくあります。 天井裏の空気条件は安定していないため、万が一結露しても、このドレンパンで受けてしまおうと言う訳です。

このドレンパンにも、排水配管ありや、自然蒸発形式のものがあります。

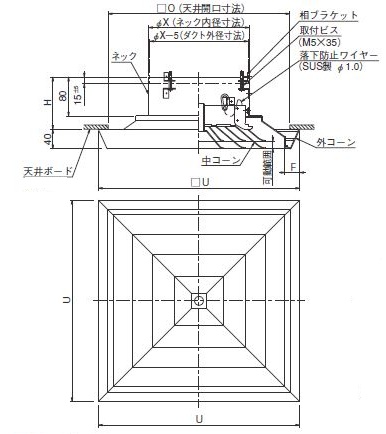

吹出口のお皿は絶対に保温すべし

天井に取り付けるアネモみたいな吹き出し口は、必ず保温しなくてはなりません。

日本では必ずしも必要ない保温ですが、熱帯地区では常識です。

ページ先頭に戻る